|

2024/9/18

|

|

北斎漫画 |

|

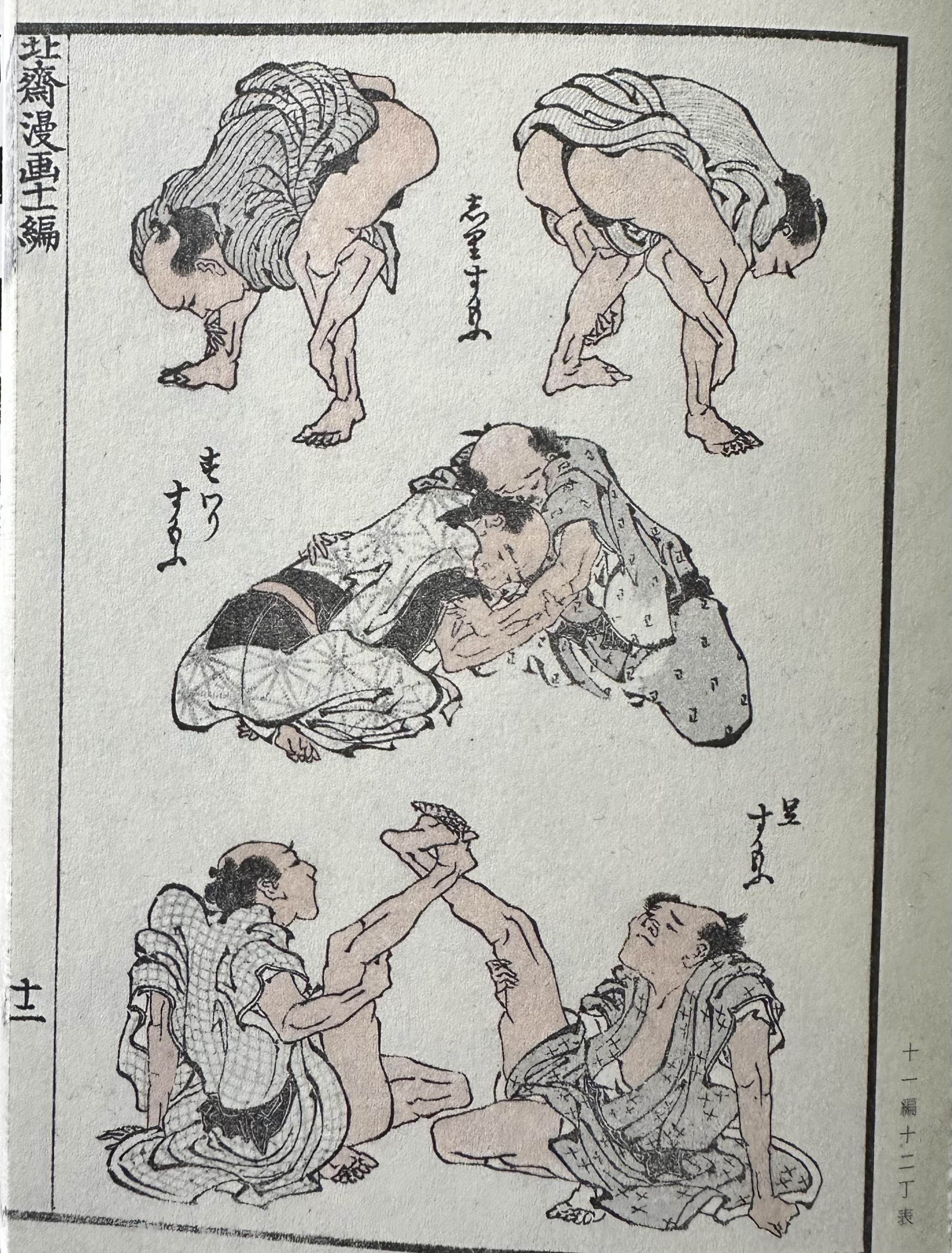

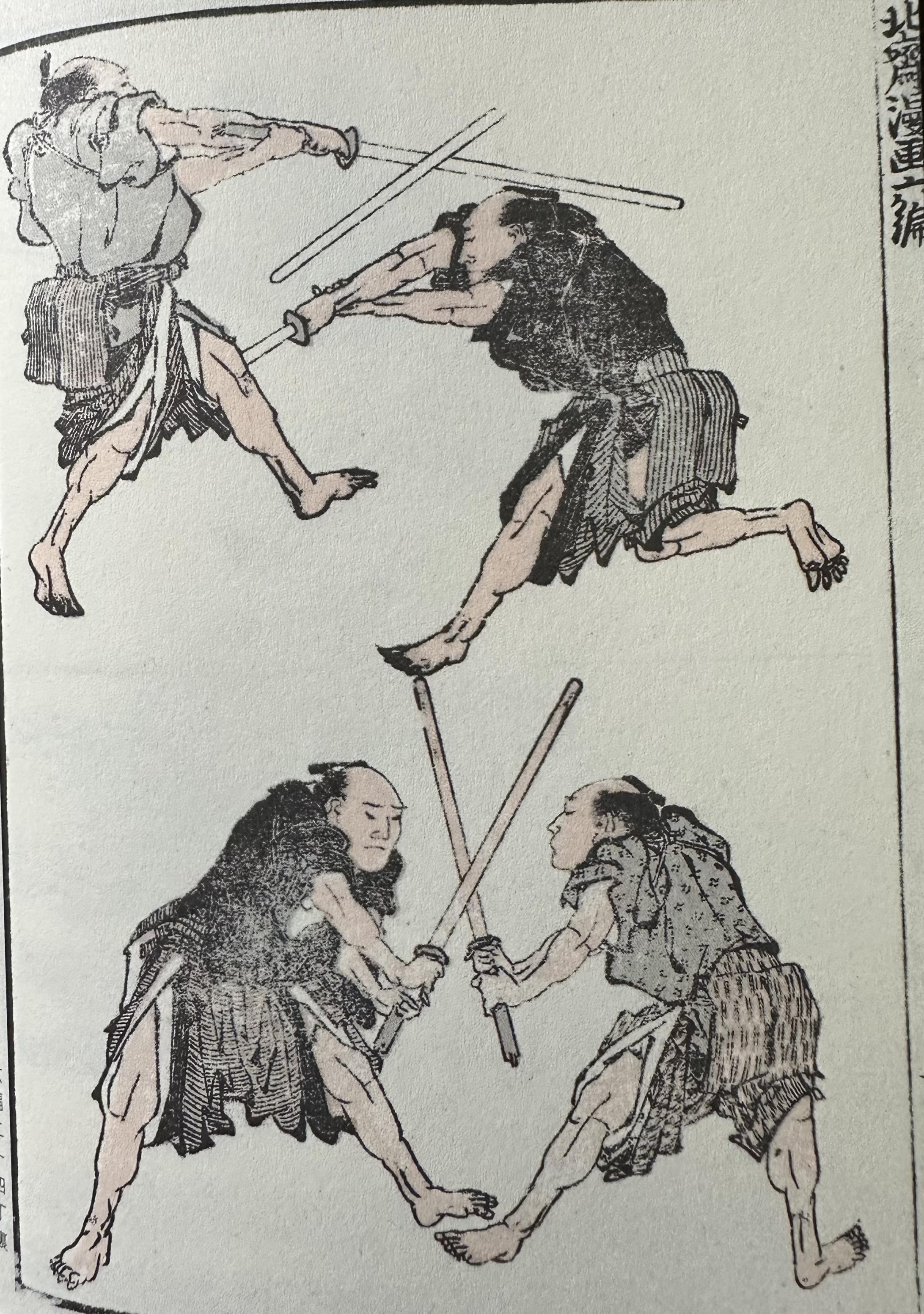

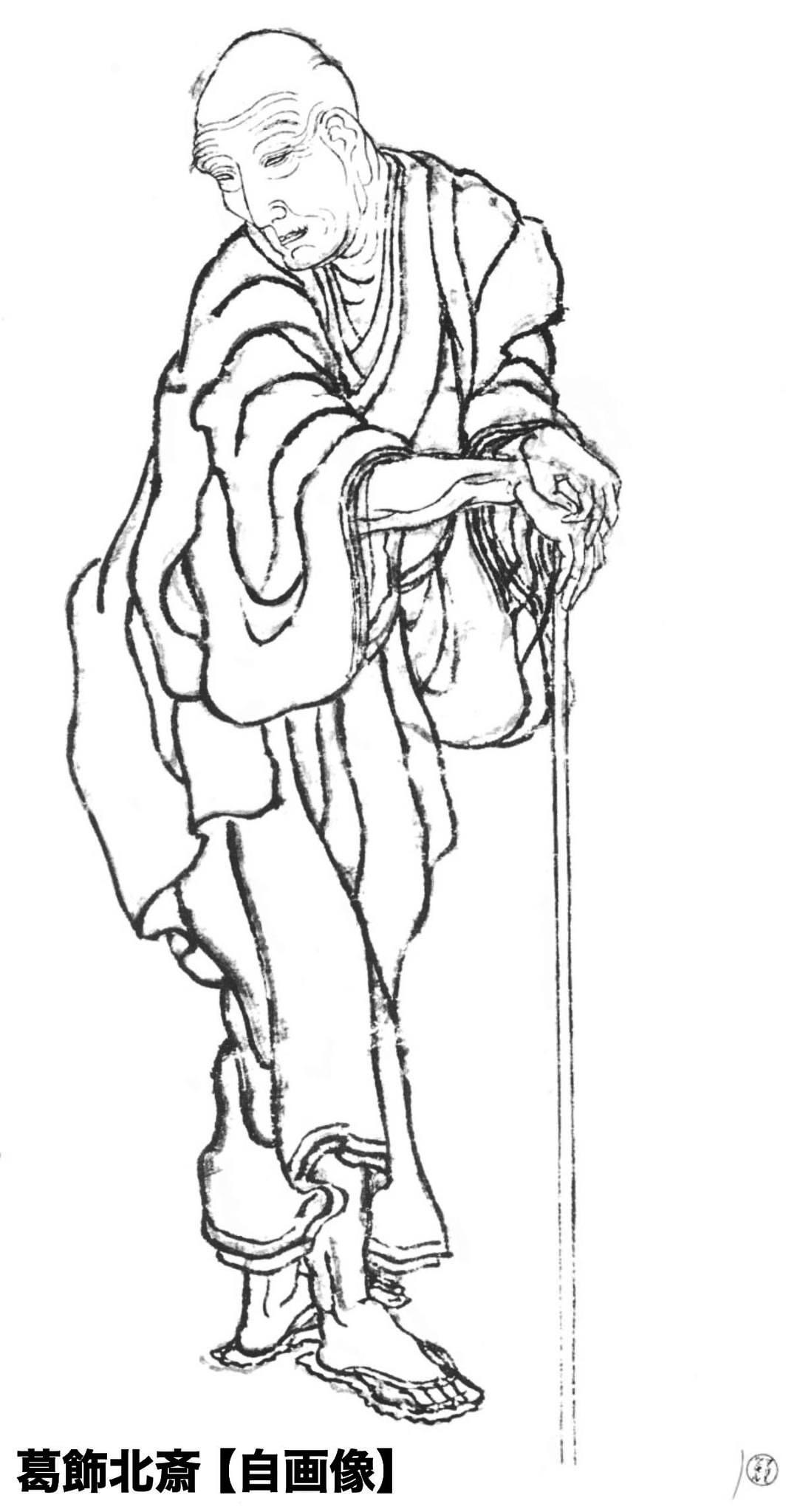

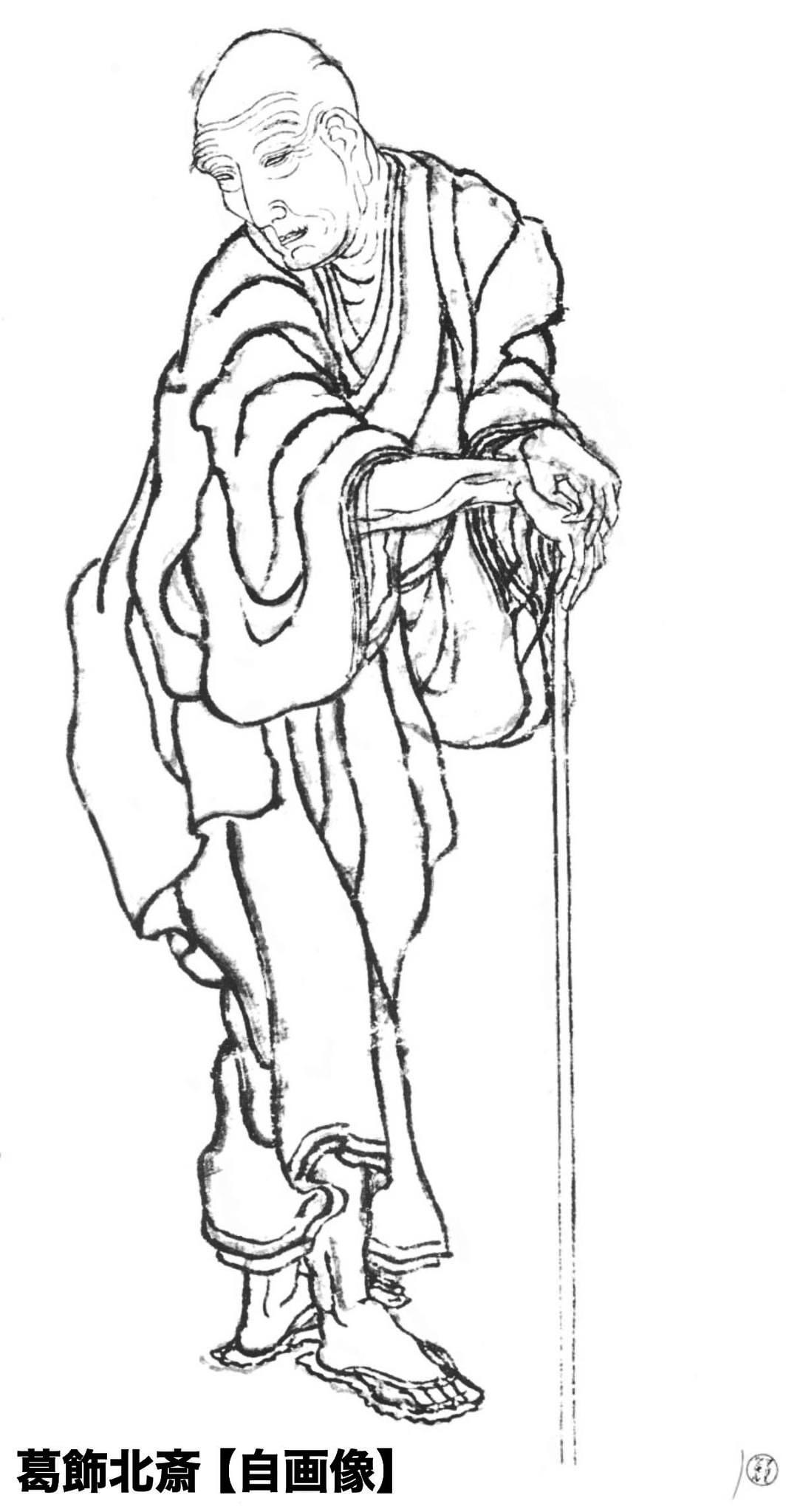

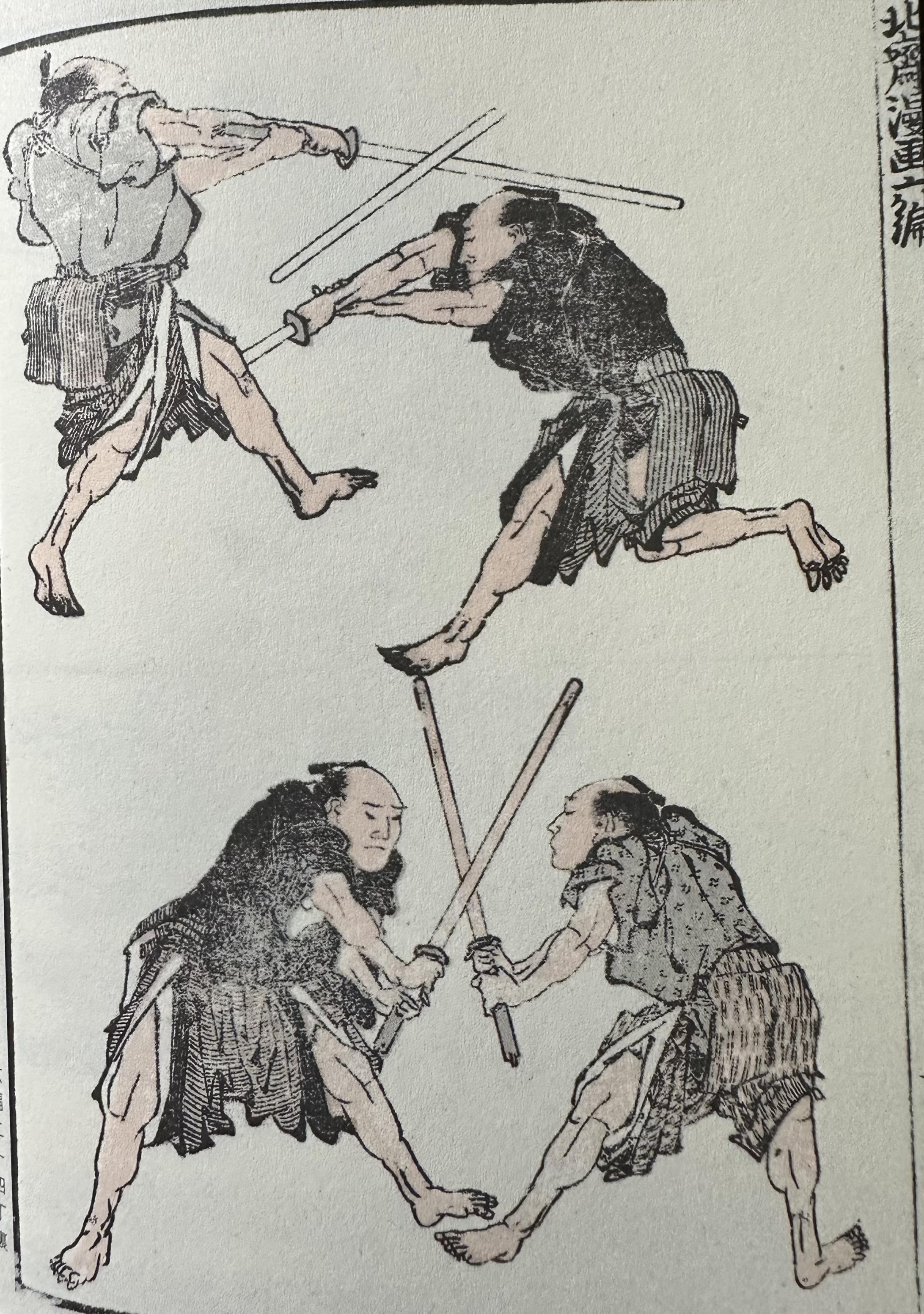

『江戸時代の身体』を 長らく研究し続けています。 その入門篇に当たる内容の ごく一部をお教えしているのが 何故、江戸時代の體に着目するのか? 理由は大きく2つです。 ①江戸時代を境に日本人の躰が 大きく変えられたから。 ②研究資料が豊富であるため客観的に 研究がし易く、故に、その成果を 廣く万人に指導・教育できるから。 研究資料が豊富な事。 これは極めて重要です。 勿論、フィジカリストとして、例えば 縄文時代の躰にも興味はあります。 しかし、研究資料が乏し過ぎる故に、 自身の主観・妄想のみの追求になります。 それを自分の趣味で追求するだけ なら良いですが、人に指導する 事は出来ません。 縄文時代まで遡らなくても、 平安時代、鎌倉時代、室町時代なども、 江戸時代に比べると遥かに 研究資料が少なくなります。 江戸時代は時代が長かった事もあり、 文献、絵が豊富にあり、 幕末では写真も残っています。 これはその時代の躰を研究 するのに極めて有り難い事です。 室町時代以前の躰の研究となると、 資料としては武術の傳書が 中心になります。 それだと武術と武術に於ける 身體の研究に偏る事になり、 その時代全体の躰を紐解く には不充分です。 だから、江戸時代の體の究明に 取り組んできました。 その豊富な研究資料の中で、 特に絵の存在は大きいです。 江戸時代と言えば、浮世絵が 始まり、隆盛した時代。 具体的には、江戸時代から大正時代 にかけて描かれた、風俗を描いた 絵画の事を浮世絵と言います。 この世は「憂き世」で嫌な事ばかり。 ならば、ウキウキと浮かれて楽しく、 この世を謳歌して暮らしたいとの想いから、 「浮世」の字が当てられた浮世絵が 描かれるようになったのが 始まりと云われています。 始まったのは 江戸時代前期1670年頃。 浮世絵の創始者は越前藩御用絵師の 岩佐又兵衛という人です。  岩佐又兵衛は、戦国武将の荒木村重の子で、 土佐派、狩野派に学び、肉筆画で 浮世絵を描いたと云われています。 これに対し、木版画の 創始者が『見返り美人図』 で有名な菱川師宣です。  そして、江戸時代後期に 現れた達人浮世絵師が葛飾北斎です。  菱川師宣、喜多川歌麿、歌川広重、 歌川豊国、歌川国貞、歌川国芳、 勝川春好、鈴木晴信など、 沢山の浮世絵師の浮世絵を 見てきましたが、その中で 異彩を放つのが葛飾北斎です。 最もリアルで、まるで動画や アニメーションを見ているか のような描写です。 特に、動きや仕草の表現 がピカイチです。 人や動物、森羅万象の 動きを的確に捉えて、 それを絵の中で再現する 達人中の達人と言えます。 浮世絵は現実的な世界、 目の前の風俗を描くものです。 当然、北斎の時代にも 写真はなかったので、浮世絵が 世俗を記録していたわけです。 だからこそ、浮世絵は 文献以上の資料なのです。 特に北斎の描く浮世絵は、 テーマが無限というぐらいに広い。 普通、浮世絵はテーマが 限定的で、花魁や力士、 役者などが登場するのが一般的です。 それは、一般庶民の暮らしぶりや 市井の人々の日常を描いても 売れないからです。 だから、普通の浮世絵師は そういうものは描かなかった。 でも、北斎だけは描きました。 それが、『北斎漫画』に 収録されています。 ここには、北斎が目にしたもの 全てが描かれています。 江戸時代の風俗を余す所なく 知る手立ては『北斎漫画』にあります。 しかも、北斎は生涯で 34,000点以上も作品を残しています。 江戸時代の人の暮らしぶりや 風俗を知る最高の資料が 『北斎漫画』なわけですが、 體の在り方を紐解く上でも 最高の資料です。 それは、実際に江戸時代の 人々がどのように立ち、 どのように振る舞い動き、 どのように體を使っていたのか? がリアルに感じられるからです。 普通、歌川派であろうが、 喜多川派であろうが、 どんな浮世絵も、登場人物は みんな、無表情です。 表情には絵師の違いは 殆ど無く、いわゆる日本人形 のような表情ばかりです。 つまり、喜怒哀楽というものが 一般的な浮世絵には 浮かび上がってきません。 しかし、北斎だけは違う。笑 『北斎漫画』に登場する人物は、 みんな溢れんばかりに表情が豊かで、 笑ったり、怒ったり、悲しんだり、 困ったり、変顔したり… 声が聞こえてくるほどに、 一人一人の生き生きした 自由闊達さが伝わってきます。 豊かな表情、容姿、仕草には それぞれの個性があり、 内面まで描き切っている。 今のマンガで言うところの コマ割りや、人物をコマ送り のように描いたりしていて、 アニメーションそのものと 言える描き方をしています。 江戸時代と言えば一般庶民の 身體能力が凄まじかったので、 一般庶民の日常を描いた 『北斎漫画』は最高の絵手本です。 『北斎漫画』を見ていると、 武士よりも、一般庶民の方が 身體能力が高かった事が 絵からも判ってしまいます。 『北斎漫画』の第六編が 「劔法鎗法弓馬炮術等稽古の かたちをうつしてつまびらか也 尤武徳の尊きを表せる一書と云べし」 という章です。 そこには武士が沢山登場し、 勿論、物凄い身體能力ですが、 一般庶民の方が更に物凄い事が 判ります。  それほど、細かい顔、體、 筋肉、皮膚の表情に到るまで 描いてくれたのが葛飾北斎です。 北斎と言えば、 『冨嶽三十六景』が有名で、 勿論、それも研究しましたが、 それよりも最もリアルに 描かれているのが『北斎漫画』です。 絵としては、北斎漫画を最も 研究しましたし、今もしています。 因みに、 江戸時代に「漫画」というのは、 「漫然と筆の赴くままに描く」 という意味でした。 現代のコミックや劇画ではないので、 江戸時代の漫画と現代のマンガは イコールではありません。 しかし、 コマ割りやページを跨ぐ 連続展開など、現代のマンガの 走りと言える事をしたのが北斎。 故に、『北斎漫画』こそ、 漫画の原点であると言っても 過言ではありません。 現代のアニメーションに 通じるような動画表現も 描いているので、アニメの 原点も葛飾北斎にあると 言ってもいいと思います。 王子の眼には、 北斎漫画に登場する人物は、 立腰体操をしている様にさえ 映ります。笑 by. フィジカリストOuJi |

|

| |